23時59分

作道雄

TOKIアンソロジー第4作。深夜0時を目前に控えた時刻を表現したブレンド「23:59 midnight mirage」から着想を得た物語。再会した2人は、終電間際のワインバーで、互いの変化と、変わらない何かを見つめ合う。

タカシナタカシと再会したのは、南青山のイタリアンだった。ご飯でも行かない? と、土曜日の昼下がりにいきなりメッセージが来た。私はその時、ちょうどスマホを触っていたこともあって、すぐに既読をつけてしまった。しまったと少しだけ思ったけど、今更どうということもないのだから、すぐにいいよと返事した。2年と少し前、1時間の長電話をしたやり取りが表示されている。それ以来の連絡。私はその電話の切り際に、世界一円満な別れ方だね、と言ったのを覚えている。タカシナタカシがそれになんと返してくれたのかは、思い出せない。

予定が合ったのは、翌週の木曜日夜だった。乾いた風のにおいが街を包んでいて、息を吸うたび胸が秋の気配に満たされる。駅から7、8分ほど歩くとマンションや住宅が並ぶ閑静な通りに出て、やがて現れた傾斜のきつい坂道を少し上ると、タカシナタカシが予約してくれた店があった。予定より数分早く入店したのに、タカシナタカシは先に席に座っていた。靴音で私に気が付いたのか、振り向くと、おっすおすと小さく手を挙げる。小ざっぱりした印象のコバルトブルーのジャケット。そんなの持ってたっけ。横を通るときに見えた頭の上は、変わらず綺麗な左巻きのつむじ。

「こういう時さ、あまり変わってないねって相手に言うもんだと思うんだけどさ。それにしてもあまり変わってないね」

タカシナタカシは嬉しそうだった。「あ、もちろんいい意味でね」と恥ずかしそうに後ろ髪を触る仕草は彼らしくって、私はホッとする。明日も仕事があるし、アルコールは控えようと決めて来たのだけど、コースでついていたスパークリングワインを、前菜を食べ終えるより前に飲み切ってしまった。見るとタカシナタカシも、ワインのリストに目を通している。私はぼんやりと、彼と付き合い始めた頃のことを思い出していた。

出会いは、職場だった。テレビ局入社3年目に、私は念願叶ってドラマ部に配属された。アシスタントプロデューサーとして入ることになった深夜ドラマで、私の6歳年上のタカシナタカシは、プロデューサーデビューをすることになっていた。

最初の印象は、掴みどころのない人。私が張り切って挨拶をしても、おっすおすと小さく手を挙げるだけ。なにを考えているのかもよくわからない。脚本家との打ち合わせも、これから爆売れすること間違いなしという若手俳優との顔合わせでも、彼は、そうすよねぇと微笑むだけで、自分から何かを言うことはほとんどなかった。

なにより驚いたのは、主題歌を決めるときだった。レコード会社各社から、候補となるデモ音源が30曲近く届いていた。タイアップの縛りも特になかったから、ほぼ彼の一存で決めることができる。私と彼で、会議室でノートパソコンを広げて、順々に聴いていく。すると彼は一曲を聴き切るどころか、前奏でもう、次の曲に切り替えてしまうのだ。うーん違うね、なんか違うね、あまり良くないね、とぽつりぽつりと呟いて、7曲目でようやくワンコーラスを全部聴いた。すると彼は、「よし、これでいこうか」と言ったのだ。

まだたくさんありますよと私が言うと、「でも相当ビビッと来たから、まあこれで」驚く私を横目に立ち上がり、「この後飲みに行かない?」と言ったのだ。経験の浅かった私は、こんなものなのかと思ったけど、なんだか不思議な力に惹かれるようにして、飲みに出かけた。そう――たしか、あの時は。

「ねえ、あの時、中華だったよね」

「なにが?」

「最初に一緒にご飯に行ったの」

「え。だったかなあ」

タカシナタカシは、フォアグラのリゾットをスプーンで掬いながら小首を傾げた。

「なんで、そんなに主題歌を決めるのに迷いがないんですかって私、訊いたの」

「そういえばそんなことあったな」

「そうしたら、こっちが悩んでもあまり変わらないから、ってあなたは言ったのね」

「やばい上司だね。そう思ったでしょ」

「思ったよ」

思わなかった。自分との違いにただ驚いていた。私なんて、これから作るドラマが不倫ものだということで、そのジャンルを睡眠時間まで削って見て、準備していたのだ。そのことを中華料理屋で話すと、彼は「傾向と対策がばっちりだね」と微笑んだ。皮肉だとはすぐにわかった。それでも、嫌な気にはならなかった。むしろ私は、彼のペースに身を委ねようと決めていた。2軒目に行って終電をなくし、そのまま彼の家に行き、朝まで一緒に過ごした。

放送が始まるまでの2ヶ月間、彼の調子は一切変わらなかった。脚本が面白くないと現場で不評でも、彼は一切動じなかった。脚本家との打ち合わせはいつもニコニコと進めていた。そしてドラマはヒットした。特にオンデマンドでは驚異的な数字を叩き出したし、主題歌は年末の歌番組を彩った。彼の社内での評価の上がり方は、まさに天井知らずだった。

メインのクリームパスタ、お肉料理を食べ終えると、デザートが運ばれてきた。ウニとキャラメルをあえたソースが、バニラアイスにかかっている。「なんじゃこりゃあ」と嬉しそうに反応するタカシナタカシ。

彼はそう――あの頃、正確には彼氏ではなかった。職場の上司であり、週に2回は体を重ね、休みの日は近場の動物園とかに出かける相手。彼にとって、私と一緒にいた数ヶ月は、なんだったんだろう。

「もう1軒、行ける?」

デザートを食べ終えたタカシナタカシが、私に訊いた。同じくらい飲んでいるはずなのに、たぶん私の方が顔が赤い。けれどまだ飲み足りないし、話し足りもしなかった。私は「いいよ」と頷いた。屈託なく笑うタカシナタカシの顔は、あの中華料理屋の時と同じだった。

私たちは駅に戻る途中にあったワインバーに入った。カウンターに座り、しばらくは共通の知人の話、あのヘアメイクさん、結局離婚したんだって、という話で小一時間は盛り上がり、ちらりと腕時計を確認すると、23時を回っていた。薄暗い店内に、シックな色調の壁紙で、いかにも雰囲気重視といった感じだったけど、流れているのは10年くらい前に流行ったJ-POP。懐かしさに、少しふざけて身体を揺らしていると、

「これなんかのドラマの曲じゃなかったっけ」

「そうそう。高校の頃毎週楽しみにしてた」

「仕事の調子はどう?」

「うーん普通かな」私はワインを口に含む。すでにけっこう酔いが回っていた。

「そっちは?」と私は訊いた。

「いやあ、まあね。頑張ってはいるよ」タカシナタカシの、声のトーンが少し下がったような感じがした。私が一番訊きたかったのは、彼の現在地だ。

「描いてるんでしょ、絵本」

彼はまあね、と言ったきり返してこない。あまり調子が良くないのかもしれない。子どもの頃からの夢だった絵本作家の道を諦めきれない、テレビ局に入社したのも出版社との繋がりを探していたからだと、彼は退職届を出した日に、私に教えてくれた。もちろんびっくりはしたけど、彼のことだからきっと、その道で成功する勝算のようなものが見えているのだろうと思った。無鉄砲な生き方に、自分で酔うような人ではない。素直に応援したいと私は伝えた。でも同時に、別れの不安もよぎった。そもそもちゃんと付き合ってはいないし、職場が一緒だから平日も会えているような関係なのだ。やがて彼から、これからあまり会わないようにしようと電話で言ってきた。

「でもね」と声がする。隣を見ると、珍しくちょっと頬を赤くした彼が、グラスを片手に目の前の空間を見つめている。

「今はなんていうか。いっぱい努力する時期なんだよな、俺は」

「努力?」あまりに彼らしくない言葉だと思って、私は訊き返す。

「そうだね……俺これまで通ってきた物語の数が少ないから、ちょっと行き詰まっててさ。今は絵本に限らず、色んなもの見てるよ。実はドラマも見てるんだ。辞めて気付いたけど、結構ドラマって面白いね」

思ってもみない言葉に、私は戸惑いを隠せない。「そうなんだ。どれが面白かった?」と返すしかない。タカシナタカシは、最近人気が出てきた、まだ20代の女性脚本家によるオリジナルドラマを挙げた。

「実はこの前縁があって、うちのドラマ部とその脚本家さんとの飲み会があったんだけどさ」と私は切り出す。

「どうやってお話思いつくんですか? って部長が訊いたのね。たくさん本読んだりされるんですかって。そうしたら全く読まないしドラマも見ないって。自分が普段思ってることをドラマにしてるだけだって言ってたよ」

「それはね」すぐにタカシナタカシは反応した。「ぜったい嘘だよ」

「……そうなの?」

「やっぱり、努力は人を裏切らないってこと。これは間違いないじゃん。たとえば同じ時間があって、1冊しか本を読まない人と、10冊本を読む人がいるとしたら、どっちが良いもの作るかって明白でしょ」

「それはそうだね」

私が口ごもったのに気が付いたのか、「違う?」と彼は訊いてきた。その声は、どこか苛立っているようにも聞こえた。

「だって前に私が、ドラマ何本も見てから打ち合わせに臨んでるって言ったら、それは違うみたいな感じのこと言ってたよ」

「言ったかな」

「まあ直接的なあれじゃなかったけど。傾向と対策厨だね、みたいな」

「絶対そんなこと言ってない」

たしかにそこまでは言われてない――でも。

「でも」と、タカシナタカシは言った。

「君はさ、本当に凄いと思ってたよ。ちゃんと打ち合わせ前に、たくさんドラマ見てたもんな。もしかしたらそれに、俺も影響されたのかも。素晴らしいことだと思う」

居心地が悪かった。思わず時間を確認したくなるけど、露骨だからやめた。

私はもう、以前のように仕事することをやめている。自分が何かを予想したり、思ったりすることにほとんど意味など無いのだと知った。たとえば、上層部は自分が思ってもみないような決断を下して現場をひっくり返す。面白いと感じた脚本のドラマは放送されても話題にならず、目も当てられない出来になると危惧したものが、意外とSNSで話題になったりする。事前にいろいろ考えて頭を硬くするより、目の前のことに柔軟に対応していった方が遥かに良い成果に繋がった。もちろん、それが大事だということを否定はしないけど、その実どうでもいい。なにより、昔の自分にはもう、いまさら戻りたくはない。

とりとめのない話を幾つか挟んでから、

「そういえばタカシナ君って、小さい頃からタカシナ君なの?」と私は訊いた。

「え?」

「生まれた時からタカシナタカシなのかなって。なんかでも、作家っぽい名前だよね」

特別訊きたいことでもなかったから余計なことまで言ってしまう。

「ああそれね」と彼は笑った。

「俺が10歳の時に、母親が再婚してこの姓になったんだ。さすがにタカシナ姓でタカシの名前はつけないでしょ」

「ご両親がユーモラスな人なのかと思って」

違う違う、とタカシナタカシは手を振った。そしてもう残りが少なくなったワイングラスに、「でも」と言って手をかける。

「でもどうかしてると思う。息子がそういう名前になるってわかってたら、付き合うどころか、普通好きにさえならないと思うんだよな。だってそうなる想像くらいはするでしょ。じゃあ止めておこうって思うはずなんだ」

「それって、息子がタカシナタカシになるってわかってたんだから、お母さんは相手のこと好きになるべきじゃなかったってこと?」

「まあそうだね」そうなのか。「少なくとも僕はね」そうなんだ。私は、タカシナタカコになっても良いと思っていたのに。

「じゃあ、そろそろ」

鞄から財布を取り出そうと立ち上がる。今夜のことをもうすでに、なんだかんだで楽しかったなと、頭の片隅で思い始めている。タカシナタカシは私が思うような人ではなかった――ただ、それだけのこと。自分に言い聞かせる。私は、生きるのが上手くなってしまった。

時計を見る。23時59分。ホームまで走れば、終電に間に合うだろう。

作道 雄(さくどう・ゆう)

1990年大阪府生まれ。東京都在住。映画監督、脚本家。

監督・脚本作のVRアニメーション『Thank you for sharing your world』が、第79回ヴェネチア国際映画祭にノミネート・正式招待。2025年1月、監督・脚本作の映画『君の忘れ方』(坂東龍汰・西野七瀬)が全国公開される。

X(@sakudoyu)

物語の余韻を、ご自宅で。

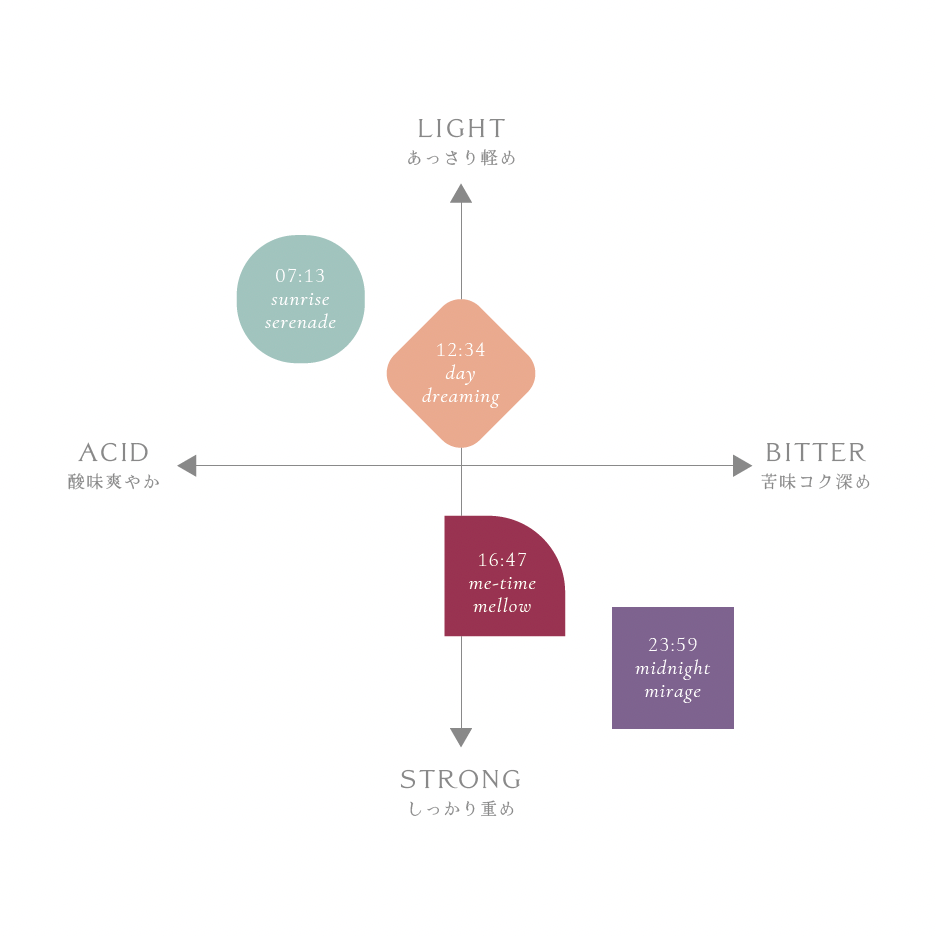

この作品は、TOKI coffeeのブレンド「23:59 midnight mirage」の時刻からインスピレーションを得て書き下ろされました。ご自宅でコーヒーを飲みながら、物語の世界観にもっと浸ってみませんか?

ANONYM

23:59 midnight mirage - coffee dripbag

【FLAVOR】黒糖、ドライローズマリー、シェリー、余韻にグレープ

【ROAST】極深煎り

【SCENE】夜更かしの創作タイムに、または静かな夜のリフレクションのお供に。深い闇を思わせる重厚な味わいが、あなたの感性を研ぎ澄まし、内なる声に耳を傾けるきっかけを与えてくれるでしょう。真夜中の静寂とともに、この一杯が特別な瞬間を創り出します。

通常価格

¥1,500 JPY

通常価格

¥3,000 JPY

セール価格

¥1,500 JPY

単価

/

あたり

税込

Share